この記事にはカミツキガメを捌く(さばく)過程の画像が含まれています。また、血や内臓といったグロテスクと捉えられるものが含まれているため、苦手な方は閲覧をご遠慮ください。

前回UPした、「カミツキガメの全身骨格標本の作り方(前編)」の続きです。

標本個体の捕獲+絶命除肉+脱脂(前編で詳しく解説しました)- 洗浄+乾燥(この記事で解説します)

- 組み立て

- 完成!

カミツキガメ全身骨格標本作りの前編はこちら

カミツキガメの全身骨格標本作り(つづき)

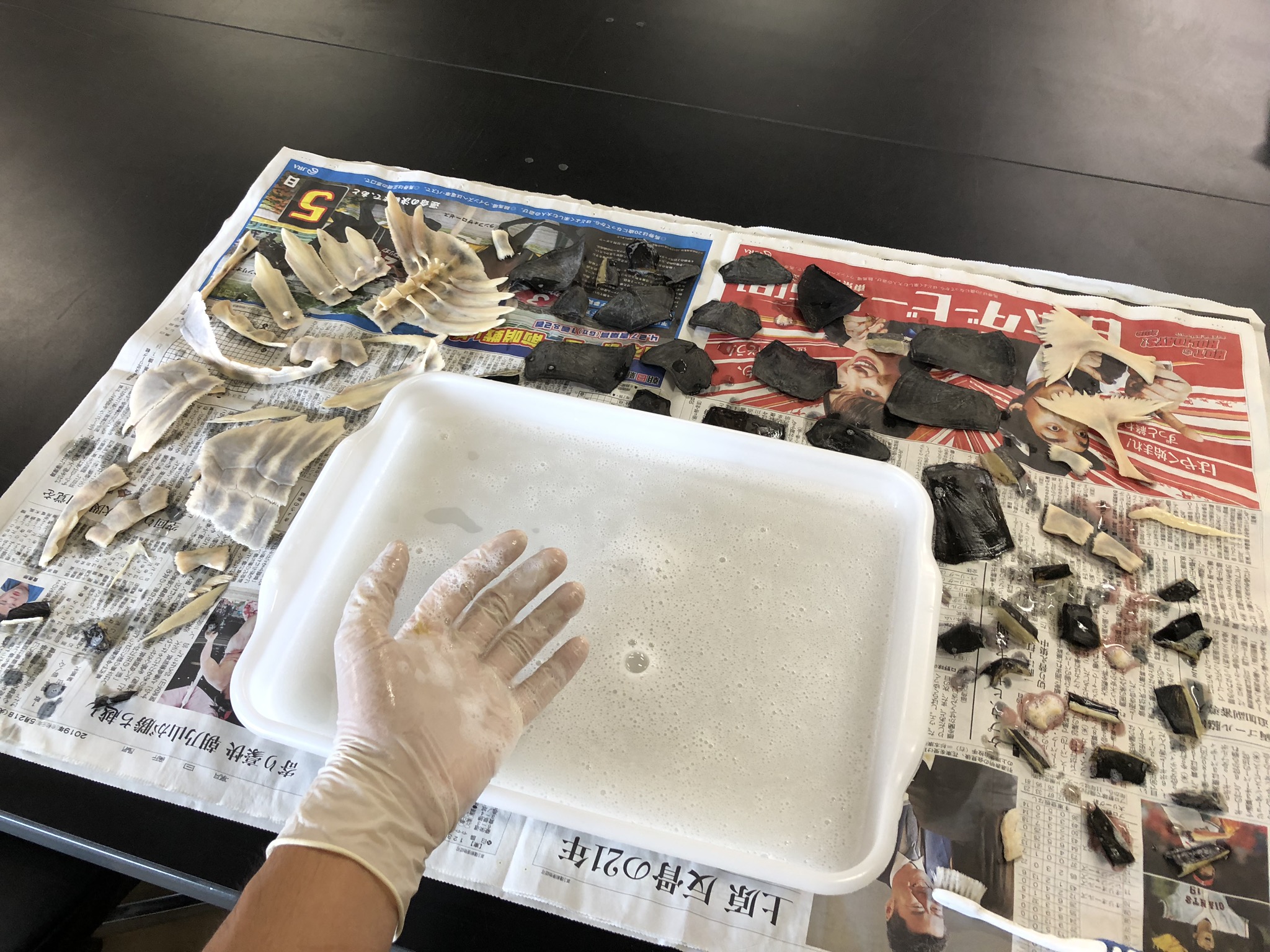

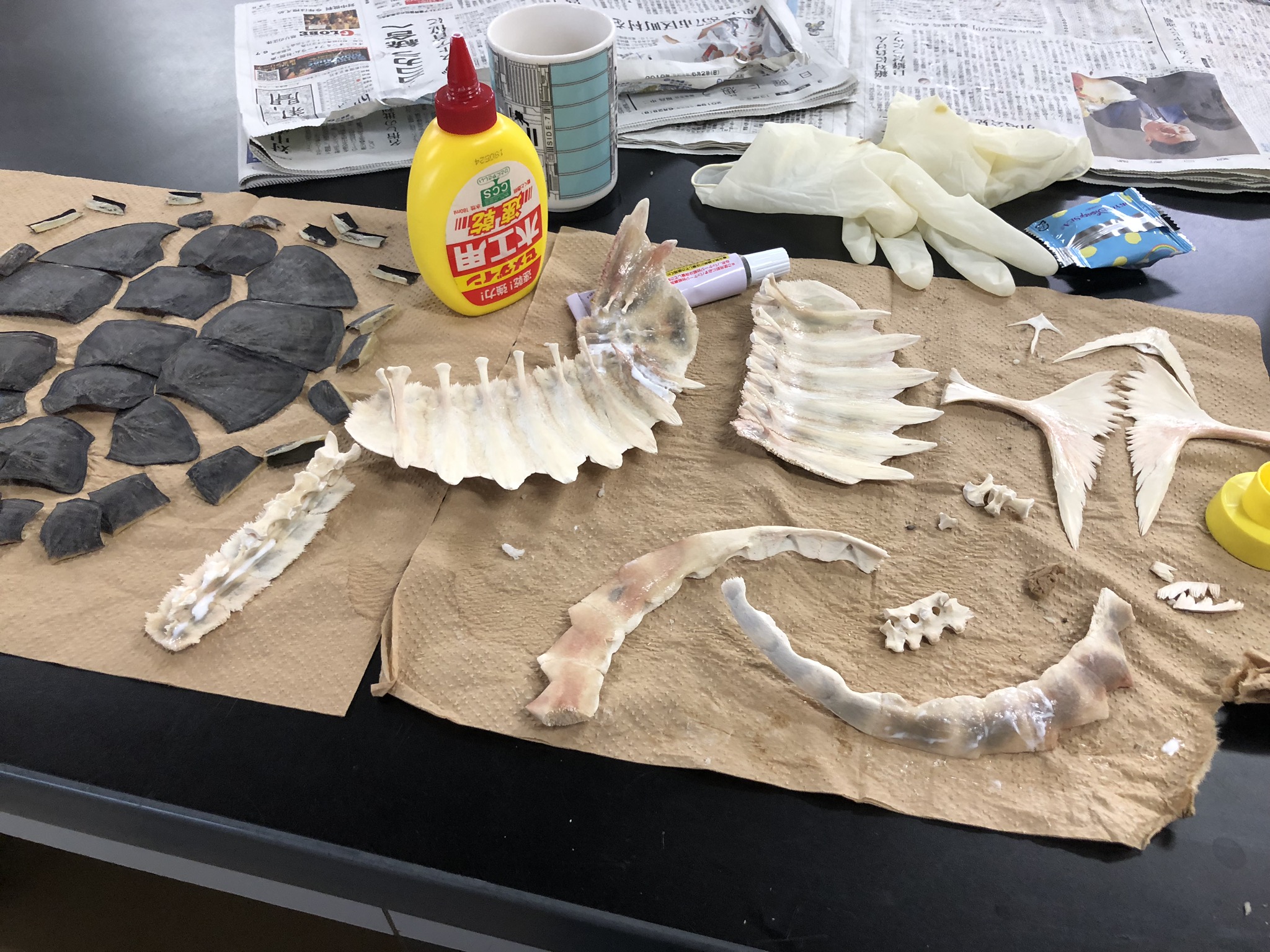

【手順➃】骨を洗浄して乾燥する

骨を1ヶ月近く水に浸けて除肉と脱脂を完了しましたが、腐敗臭がかなりキツイのでハンドソープ液で軽く洗浄しました。(結果的にかなりマシになります)

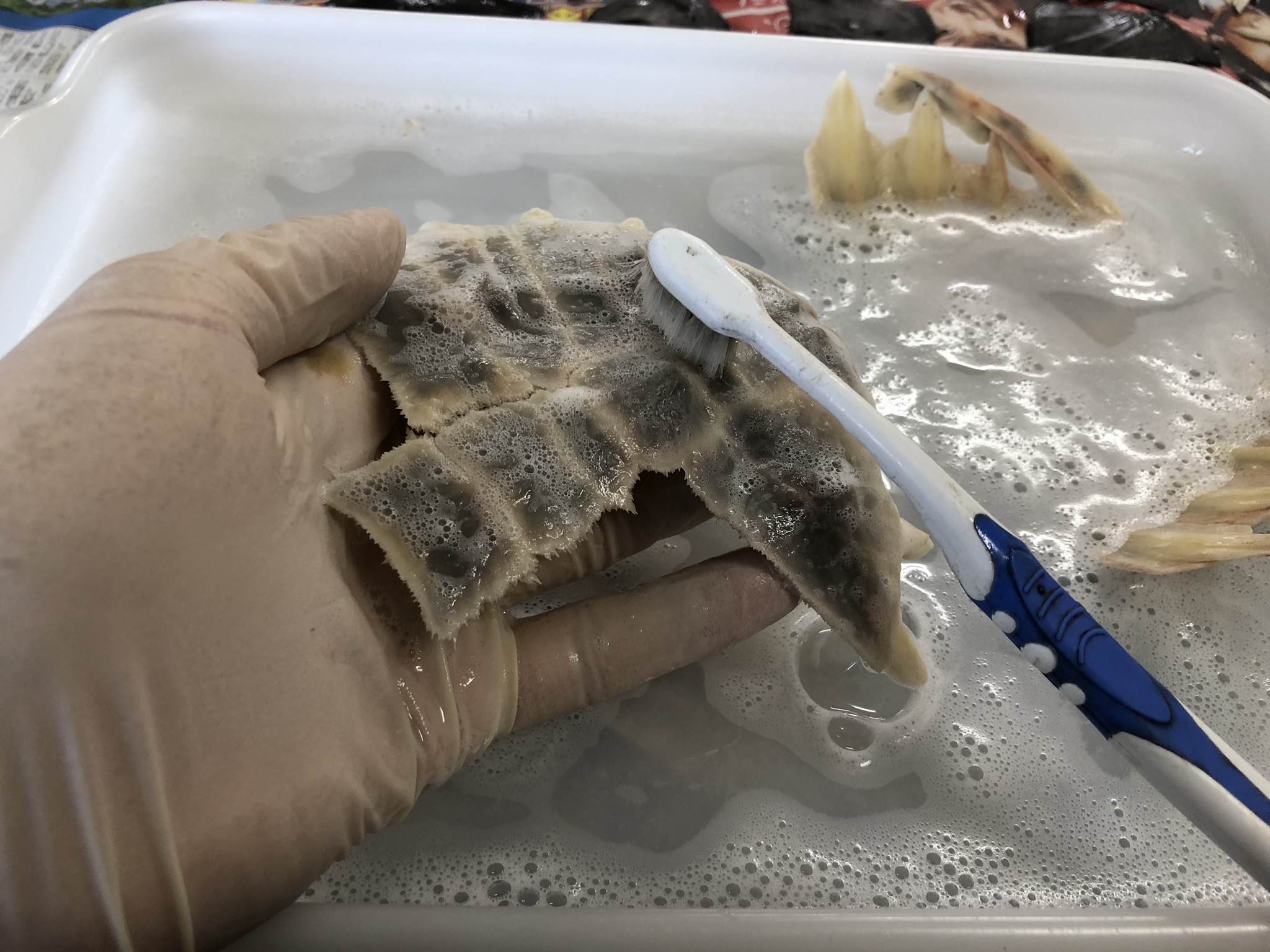

いらない歯ブラシなどがあるとゴシゴシします

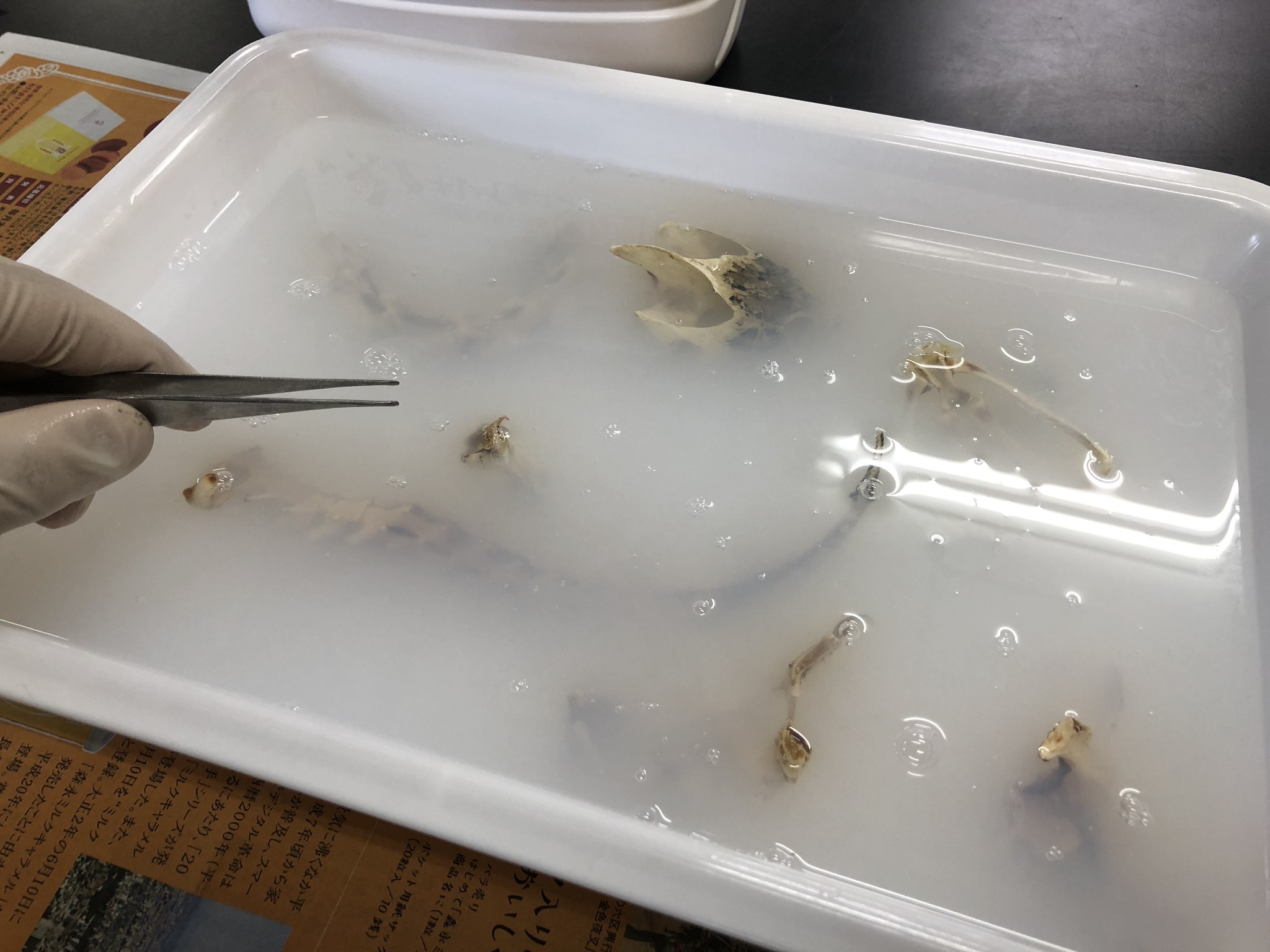

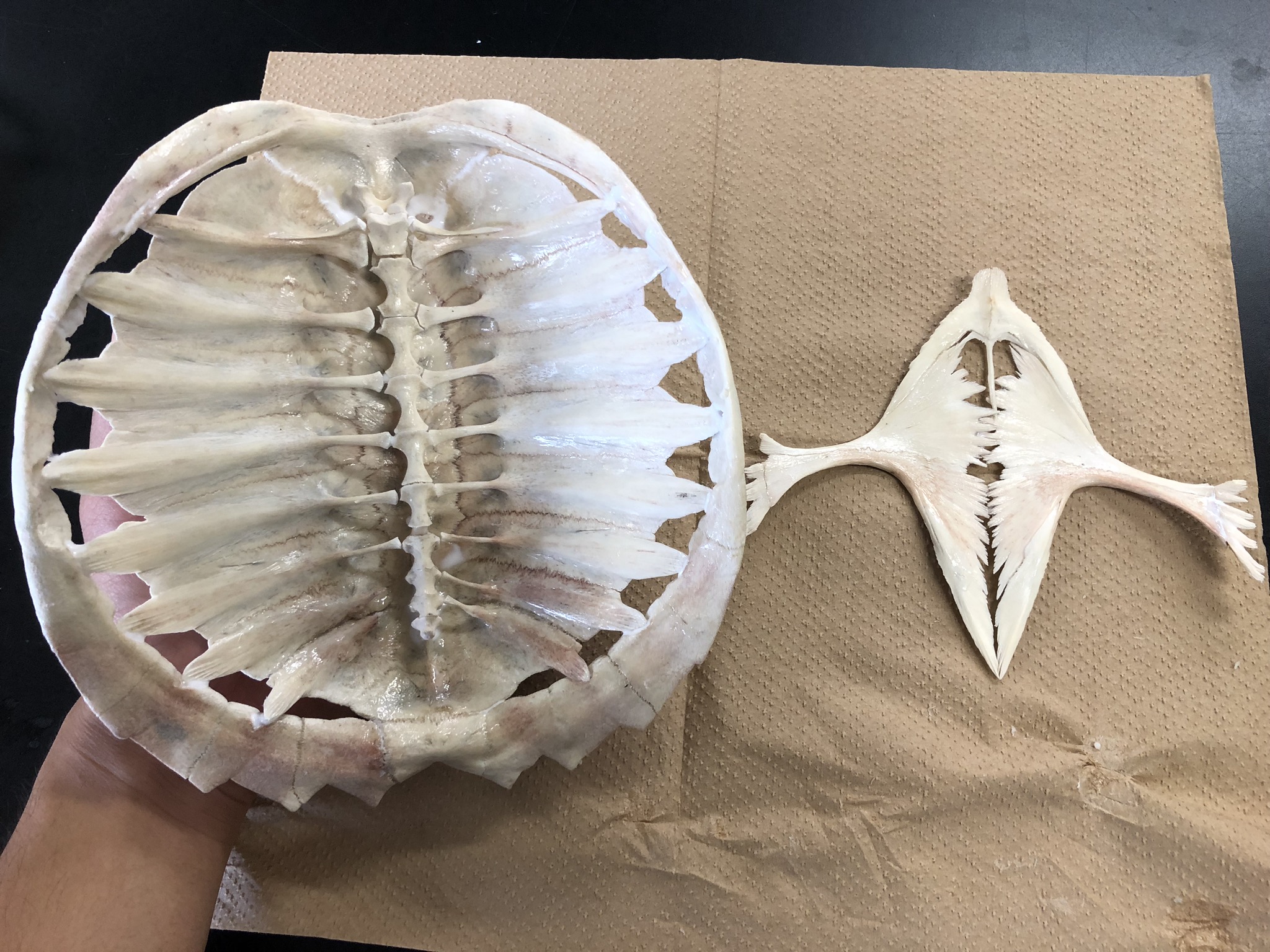

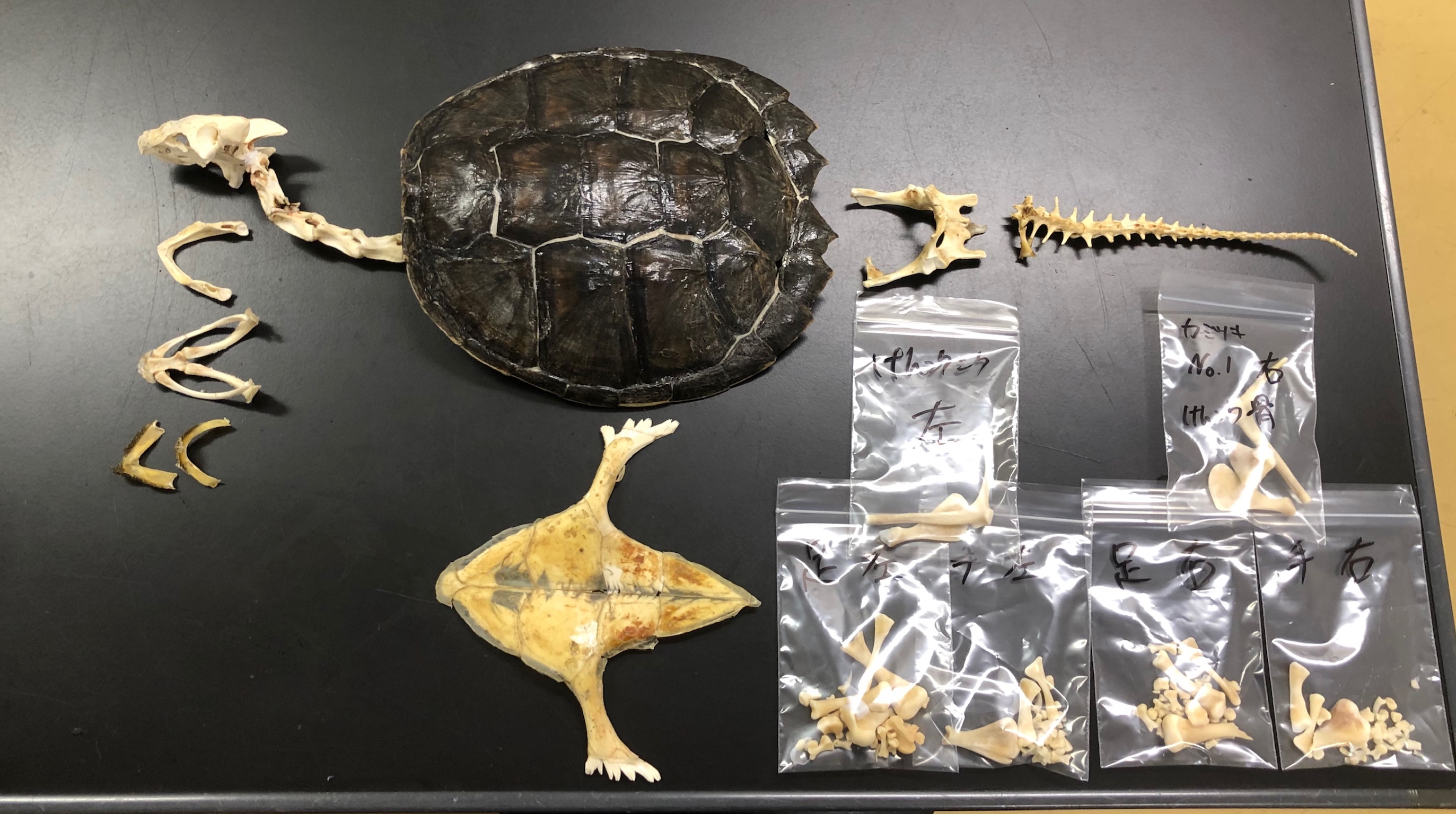

甲羅のほかに、手足や頭部、尾部の骨も洗浄液でキレイにしていきます。

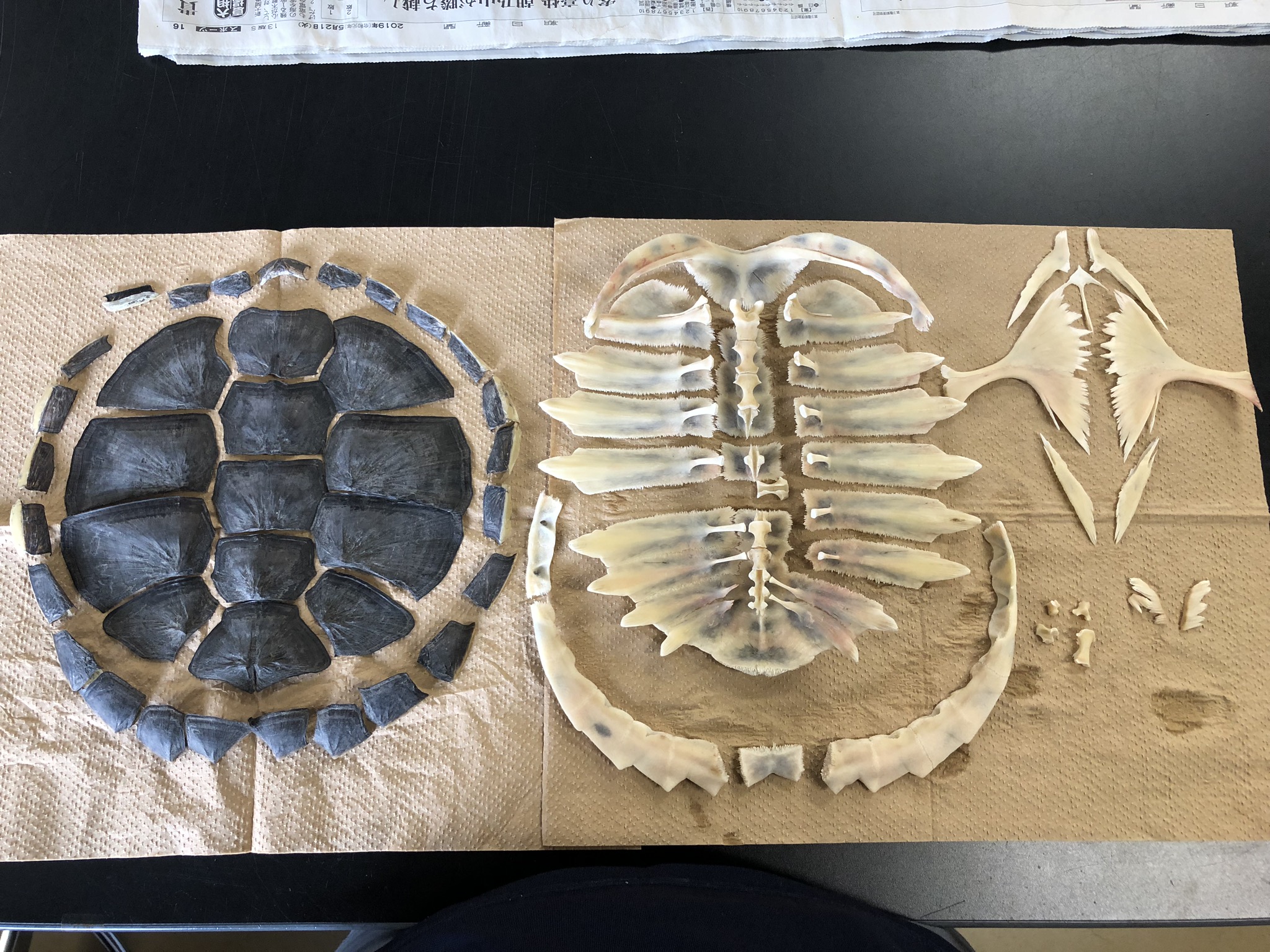

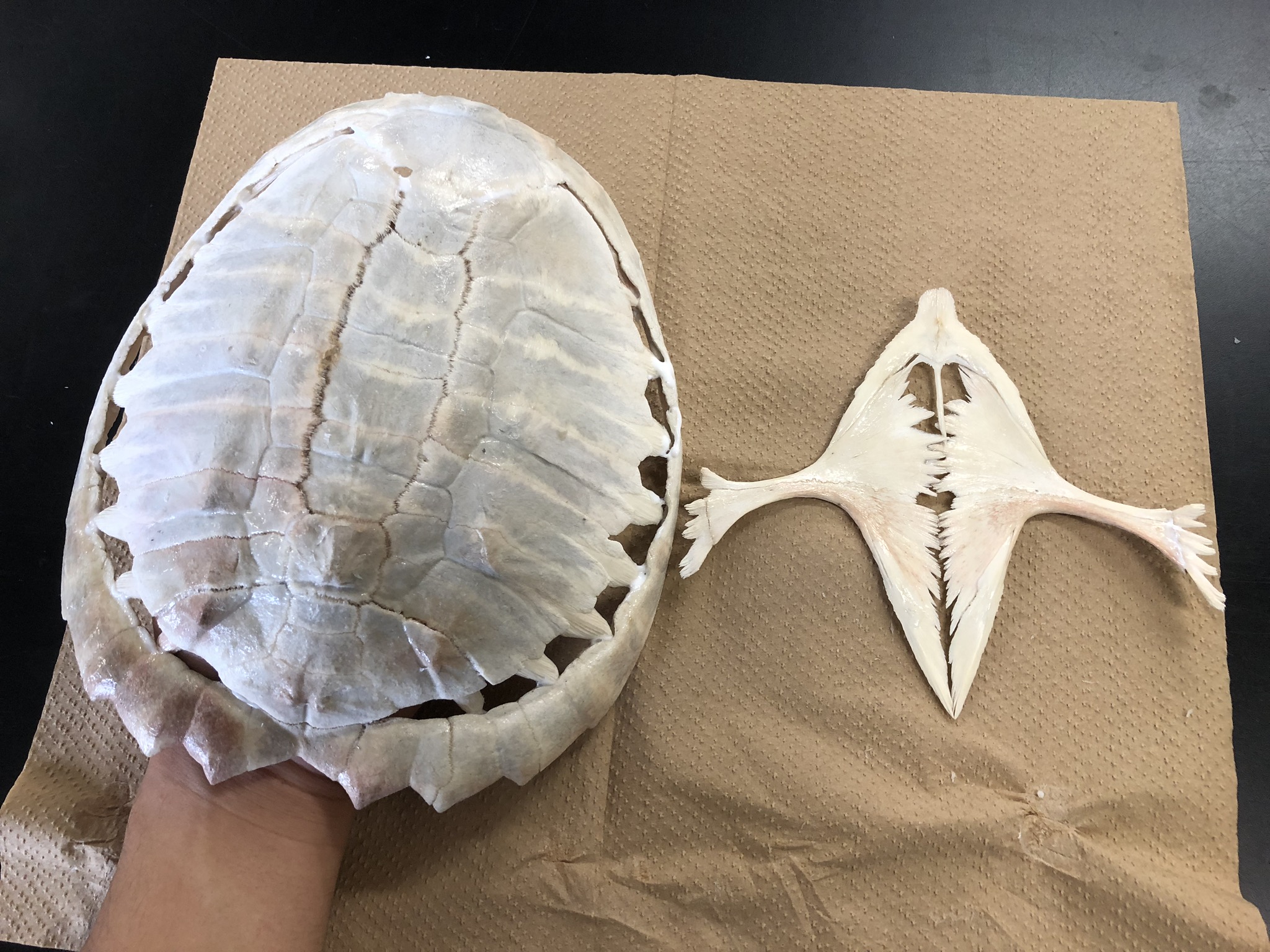

甲羅のパーツと薄皮を並べるとこんな感じです。

この時点で、かなり背甲のパーツがバラバラになってしまっていますが、みなさんは甲羅のパーツをバラバラにしないように気を付けてください。

マジで気を付けてください。

マジで。

組み立ての際に分かりますが、甲羅は一度バラバラになってしまうと、完璧にくっつけることが不可能に近くなります。というか僕の場合は不可能でした。

除肉の時点でかなりゆるくなってしまっているので、水から引き揚げる際に細心の注意を払い、洗浄をするときも細心の注意を払ってください。

甲羅をバラさないことで、カメの骨格標本作りはかなり楽なものになります。

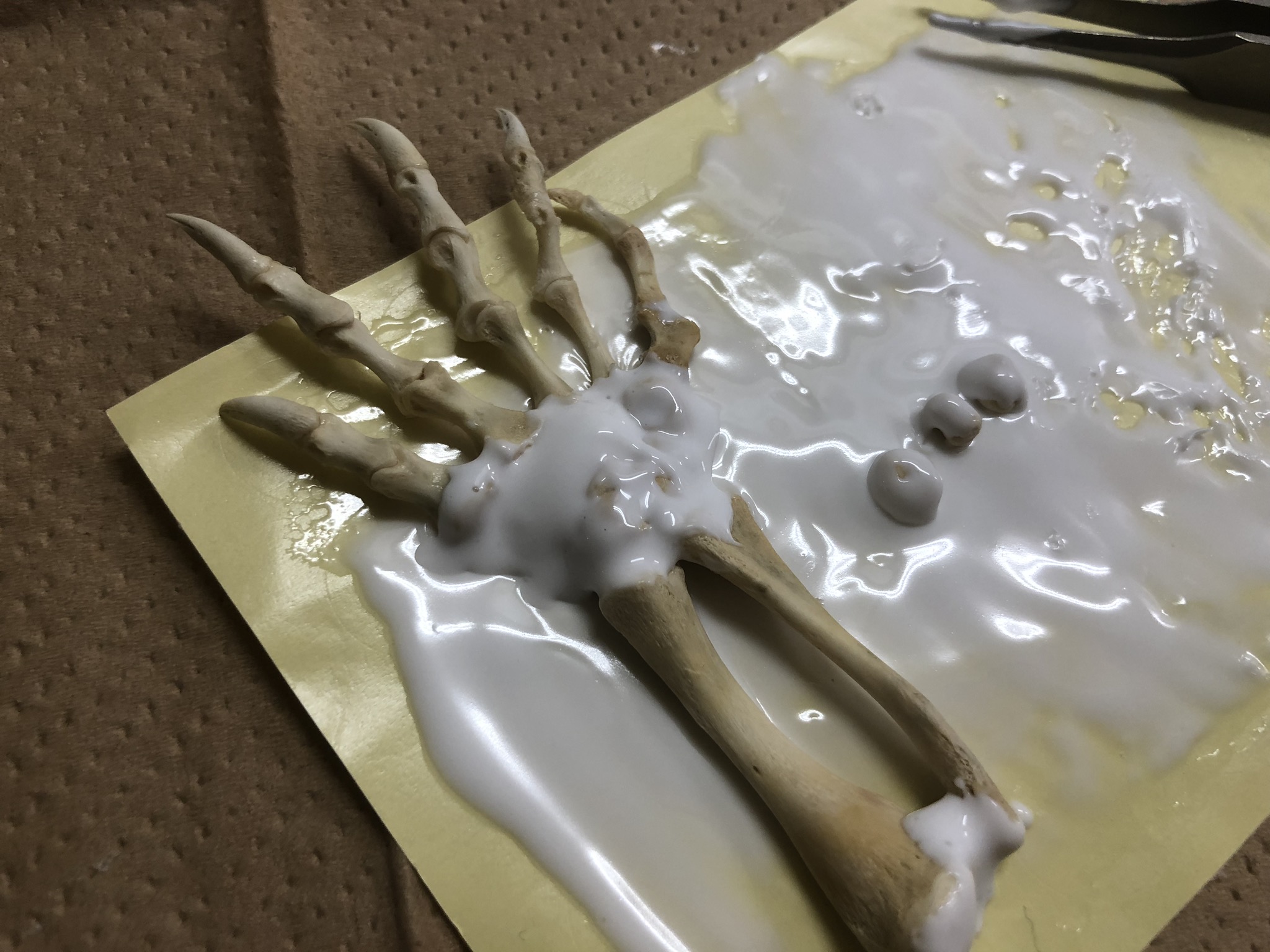

【手順➄】ボンドで組み立てる(甲羅)

瞬間接着剤を使った方が劇的に早いのですが、木工用ボンドは水で溶ける性質があるので、もし失敗してしまっても修正しやすいです。

瞬間接着剤を使った方が劇的に早いのですが、木工用ボンドは水で溶ける性質があるので、もし失敗してしまっても修正しやすいです。

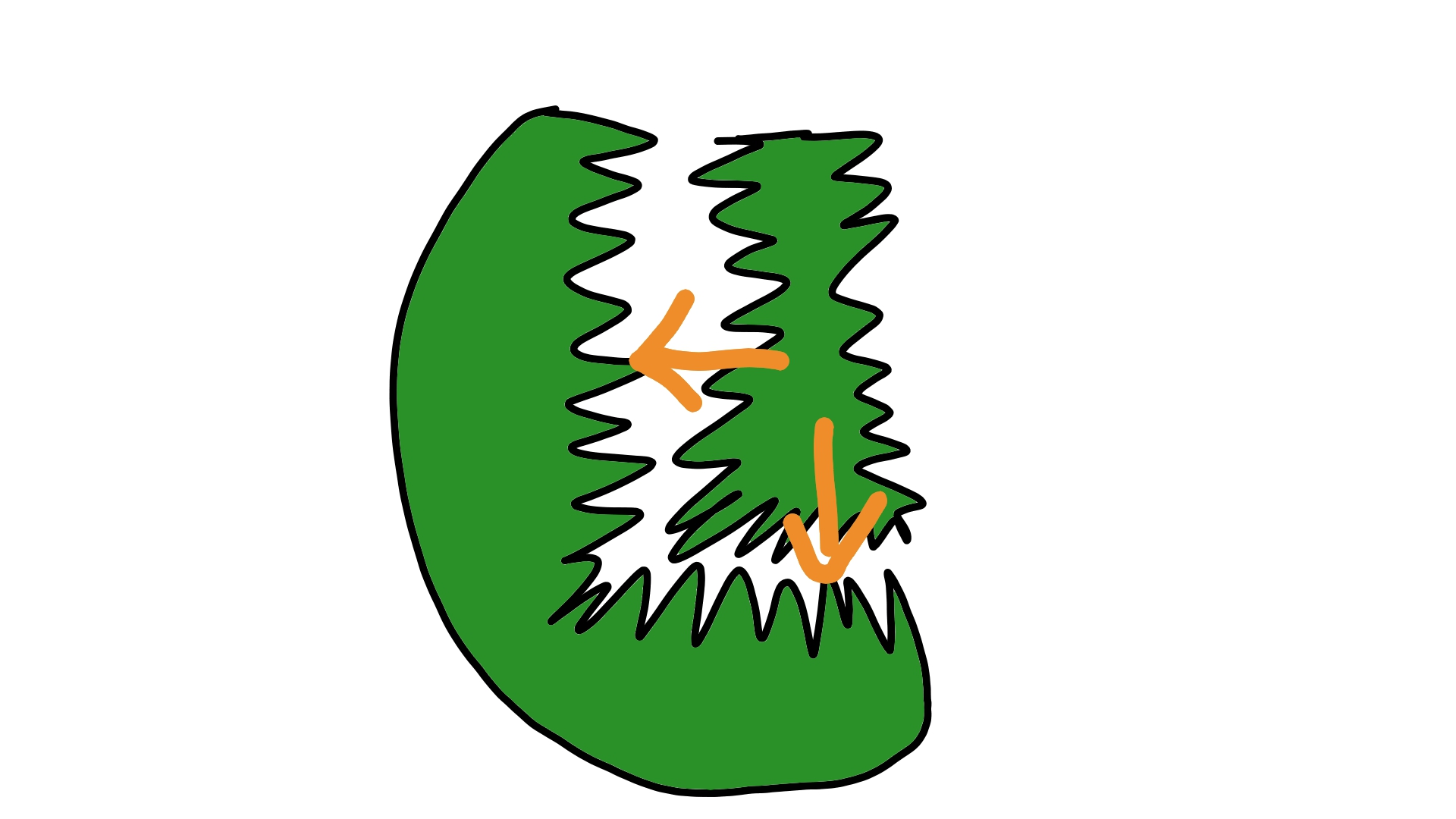

カメの甲羅のパーツは接合部が複雑なギザギザをしているので、くっつけたときにボンドがはみ出すくらいの量を塗らないと、ギザギザの奥までしっかりボンドがいきわたりません。

こんな感じでボンドをたっぷり付けて、

こんな感じではみ出すくらいグッと押し込む。

カメの甲羅のパーツは複雑なギザギザをしているので、上手くはめ込むことができる角度は一つしかありません。

何度もガツガツはめ込もうと頑張ると、ギザギザの先端が折れてしまい、上手くはめることが難しくなる場合もあるのでご注意ください。

元からくっついていた部位は上からボンドを塗るだけでOK

あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あああぁ゛ああぁ゛あぁあぁ゛あぁああ゛あああぁぁ゛ぁあ゛ぁ……………………あぁ…

ボンドは速乾性が無いため、一度に付けることの出来るパーツ量が限られています。

せいぜい一度に付けることができるパーツ量は2~3個なので、丸一日あるからと言って甲羅のパーツを全てくっつけることは不可能に近いので、長期戦を覚悟してください。

先ほども言いましたが、パーツの接合部はギザギザしており、はめ込むときの正解は1つしかありません。

そのため、直角の2方向にパーツをはめ込むときが非常に難しいです。というか無理だな。

イメージはこんな感じですね。片方のギザギザを上手くはめると、もう片方のギザギザがはまらなくなる。といった難しさ。

実際には、ギザギザにも凹凸と角度があるため、5方向の接合部にはめるような難易度になります。

結局僕はキレイにはめ込むことをあきらめて、むりやりねじ込むという結論に至りました。(非常に不本意です)

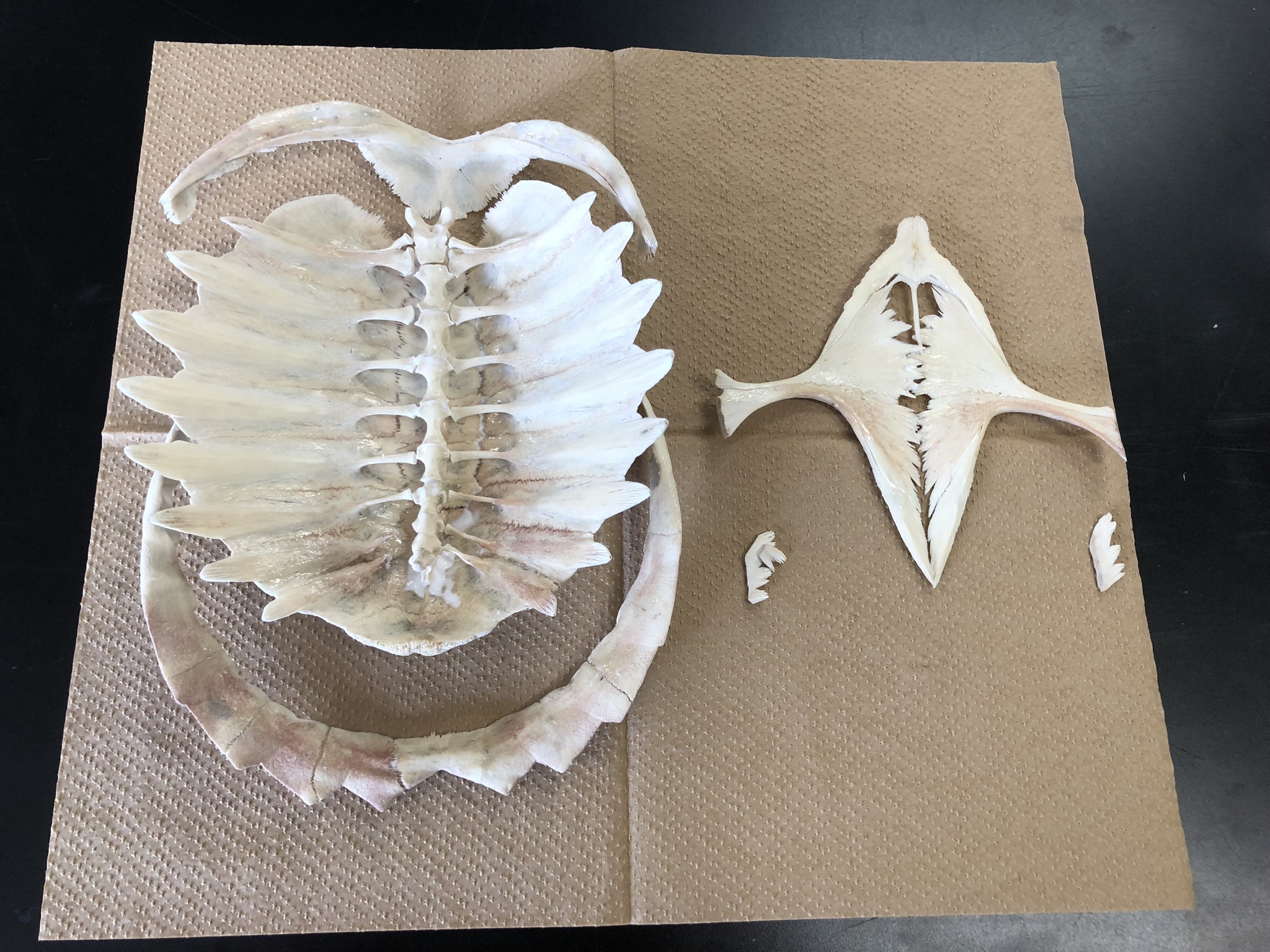

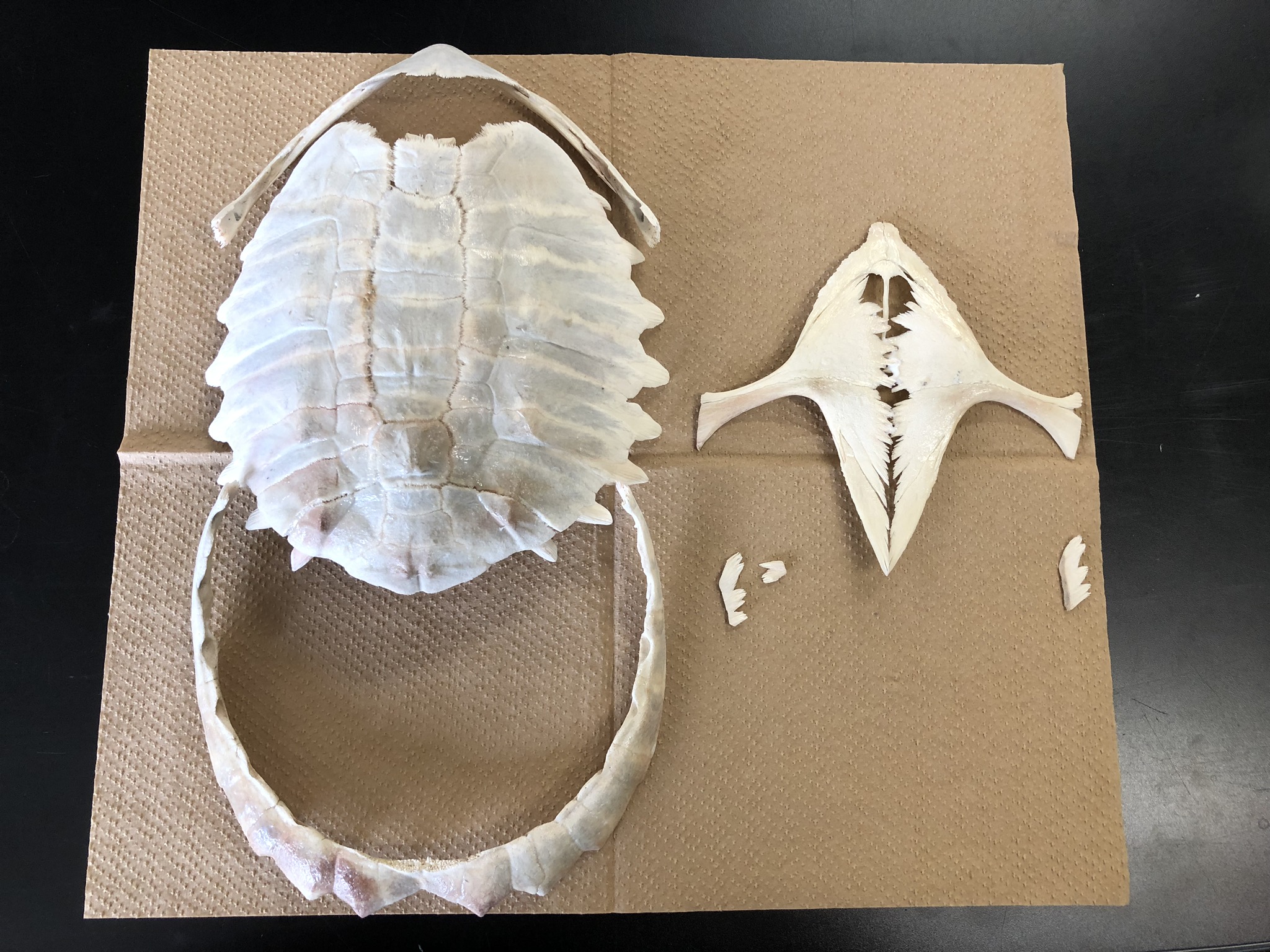

腹甲は比較的綺麗に再現出来ました

あとは、甲羅の縁をはめれば完成です。

背甲の真ん中らへんを見ると、接合部に隙間ができているのが分かります。

裏から見ると、綺麗にはめこむことが出来ていないのが一目瞭然ですね。

甲羅をキレイにはめ込むことができないと、

- 腹甲が届かない

- 甲羅の薄皮が甲羅の位置に合わない(白い部分が出てしまう)

- すごいモヤモヤする

などのデメリットがあるので、みなさんはできるだけ甲羅をバラバラにしないように頑張ってください。

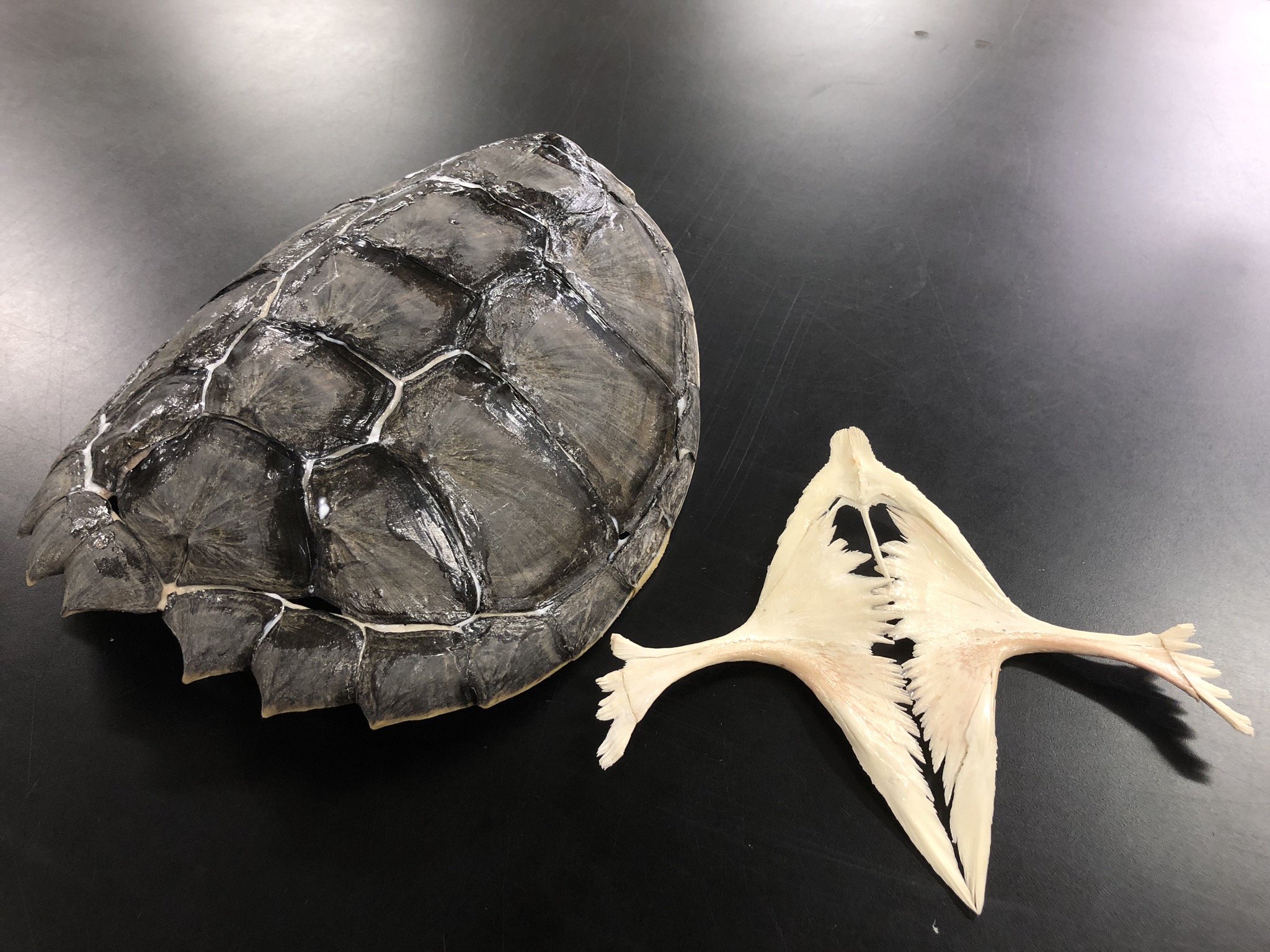

甲羅の縁に当たる部分の骨もくっつけてとりあえず甲羅の部分は完成です

一応なんとか形にはできました。

甲羅に薄皮を貼りたい人はご自由に

縁のトゲトゲと薄皮のトゲトゲはピッタリあうので、適当に合わせていけば間違えることはないでしょう。(多少難しいところはありますが)

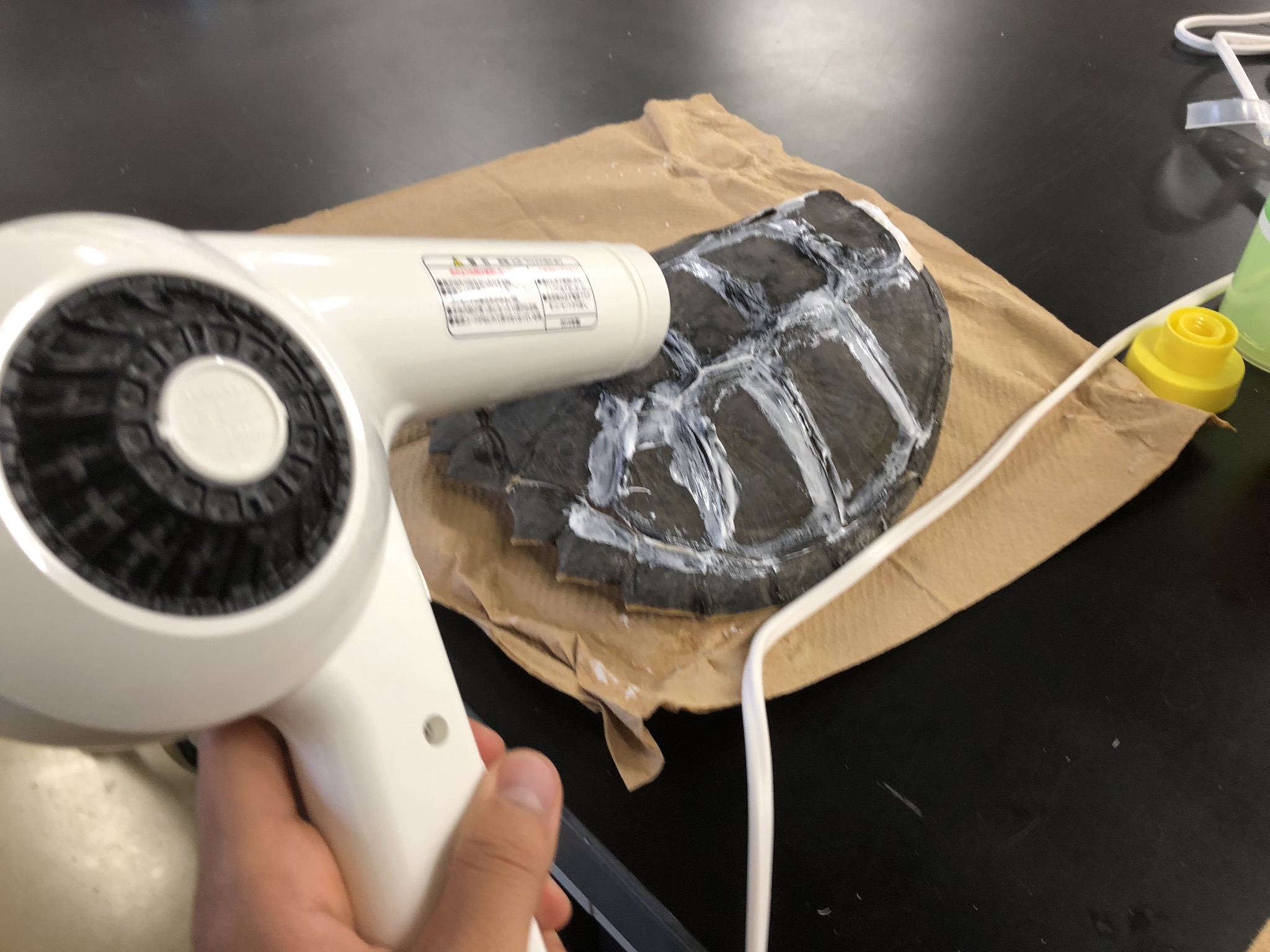

薄皮もボンドで貼り付けていきます。乾いてくると薄皮が反り返って上手く貼ることができなくなりますが、指で強引に押し付けてボンドを厚塗りすればなんとかなります。

縁がボンドで光るのがいまいちだったので、後日甲羅全体をボンドでコーティングしました

縁がボンドで光るのがいまいちだったので、後日甲羅全体をボンドでコーティングしました「骨格標本なので全部骨が良い」という人もいるので、薄皮を貼るかどうかはお任せします。

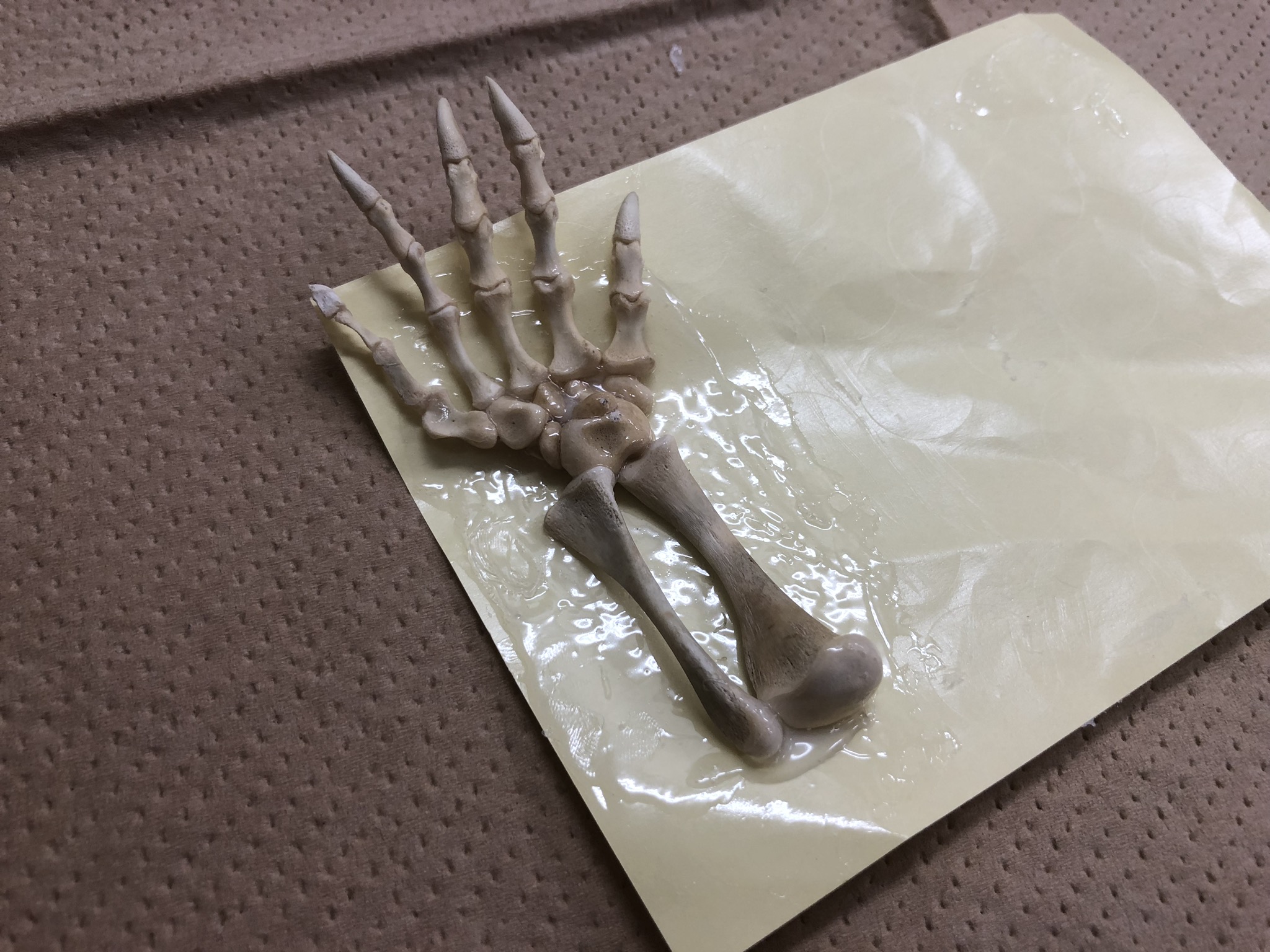

【手順➄】ボンドで組み立てる(手足)

これで全てのパーツが揃った状態です。

とりあえず、手足のパーツから作ることにします。

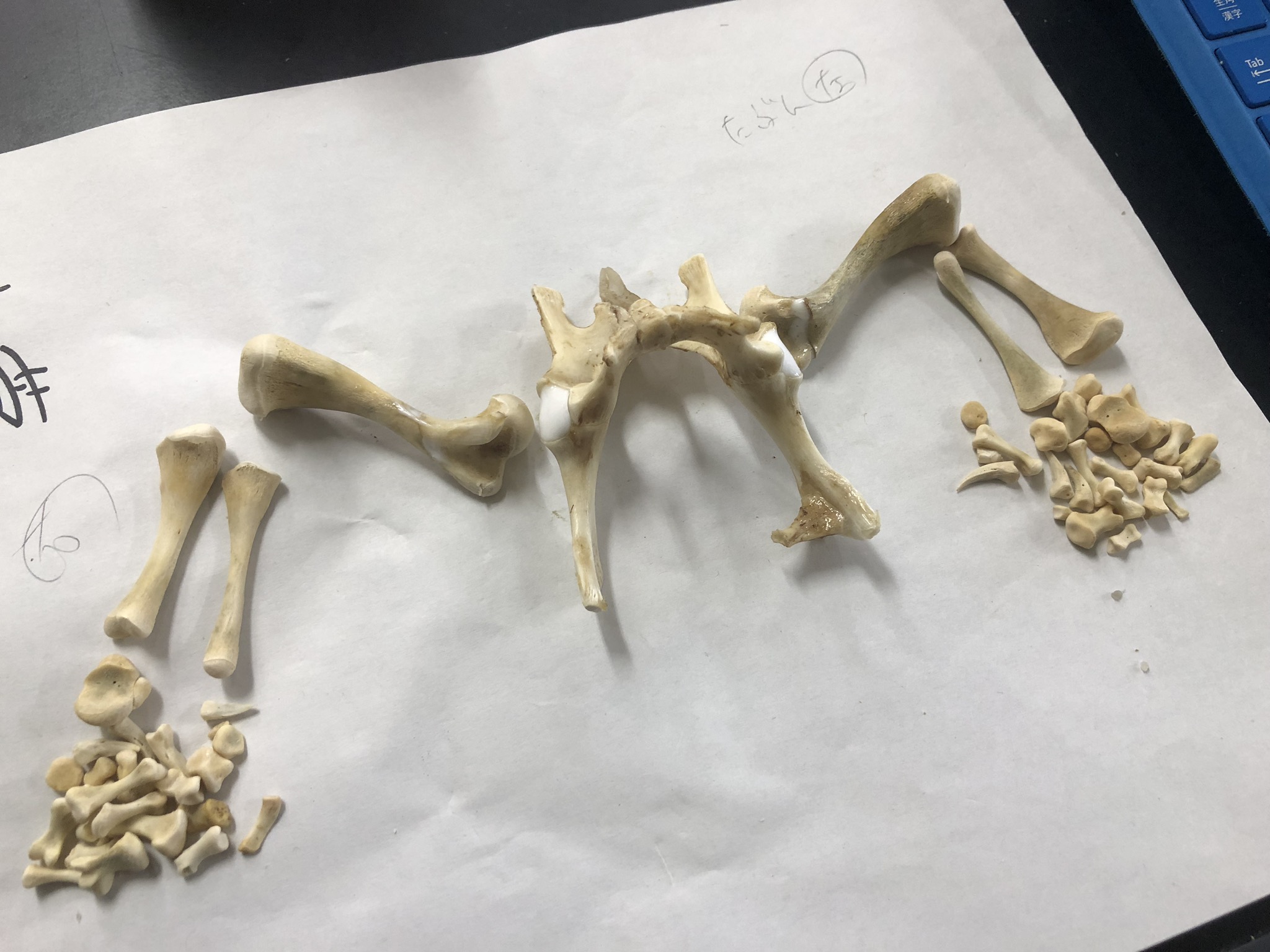

股関節と足における位置関係はこんな感じ。

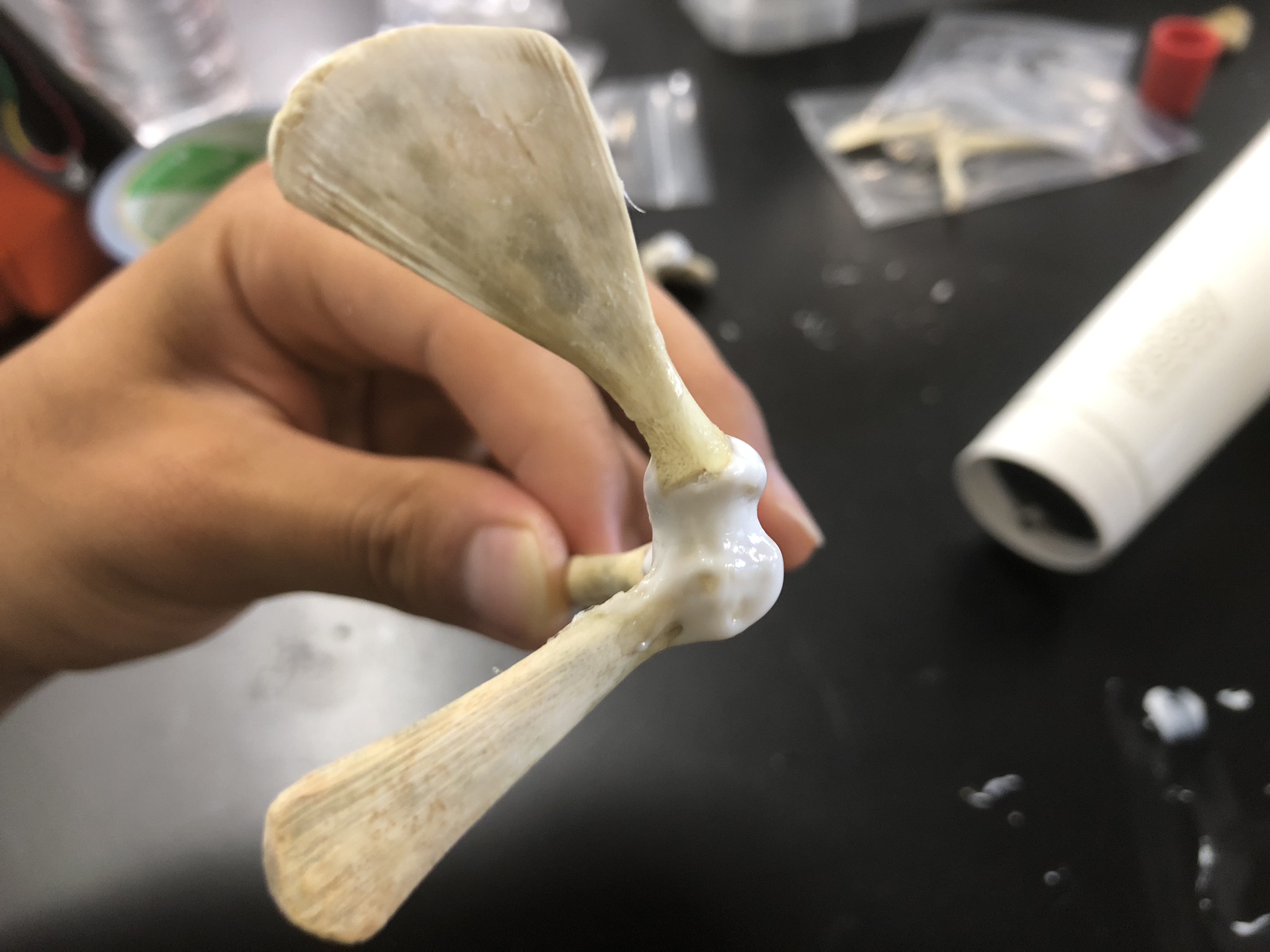

本来は関節の部分に軟骨が存在するため、あらかじめボンドを厚塗りして固め、疑似軟骨を作っておくと骨をスムーズにつけることができます。

肩甲骨はこんな感じ

甲羅と違って、手足は複雑な形をしているため、一度に多くのパーツは付けれないです。

時間がかかりますが、じっくり腰を据えて頑張っていきましょう。

試してみたのか以下の方法です。

- 爬虫類図鑑から骨格標本のページを探す

- 研究室にある人体模型の左腕から骨の位置を推測する

- ネットのブログ記事から探す

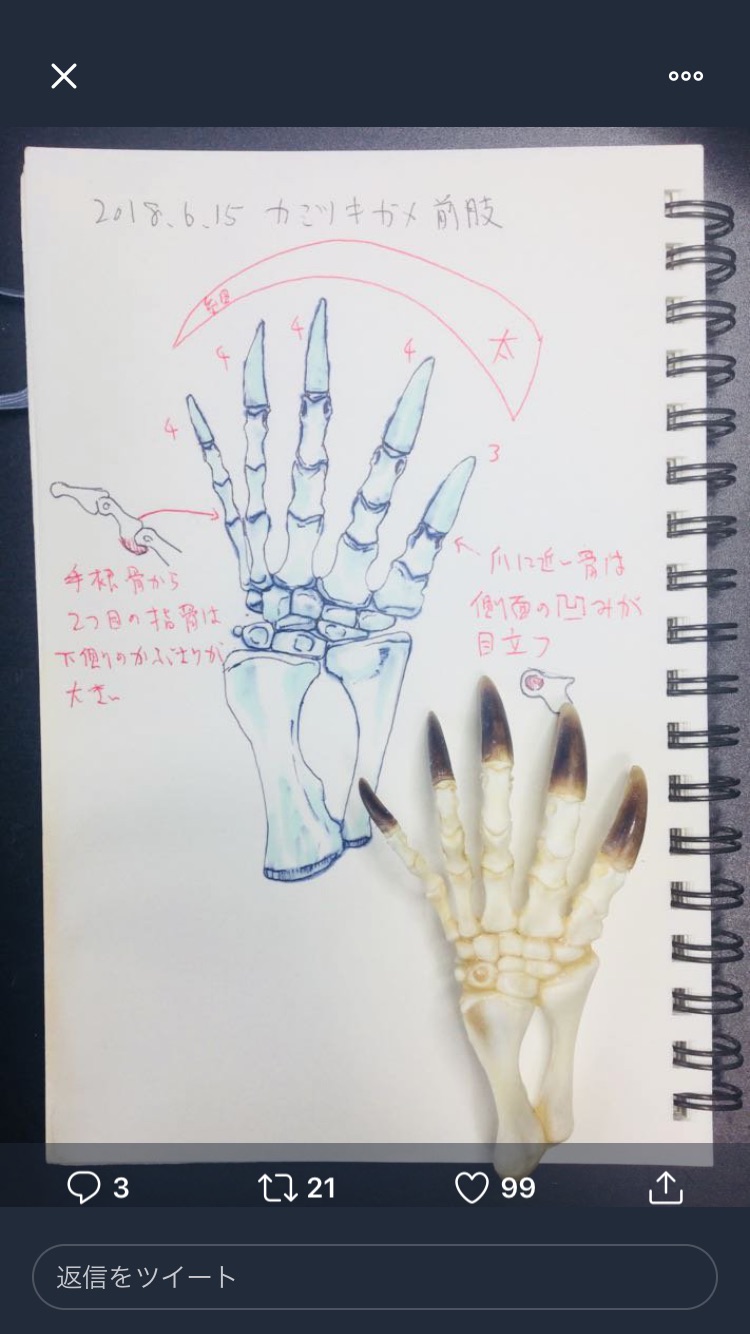

結論から言うと、TwitterにUPされたたった1枚の神画像に助けられました。

というかその画像を除いて、カミツキガメの手根骨における位置関係を詳細に記しているブログや記事はありませんでした。

Twitterでもお礼を言いましたが、本当に助けられました。

その画像がこちらです。

カミツキガメにおける前肢の骨についてここまで細かくスケッチしている人は他にいませんでした。しかも超上手い

このスケッチを描いてツイートした方のアカウントがこちら→@木登りヤギさん

という訳で、スケッチを参考にして並べた前肢(左)がこちらです。

手根骨は数が足りてない上に角度や向きに自信が無いので、正確なものではありません。参考程度にしてください。

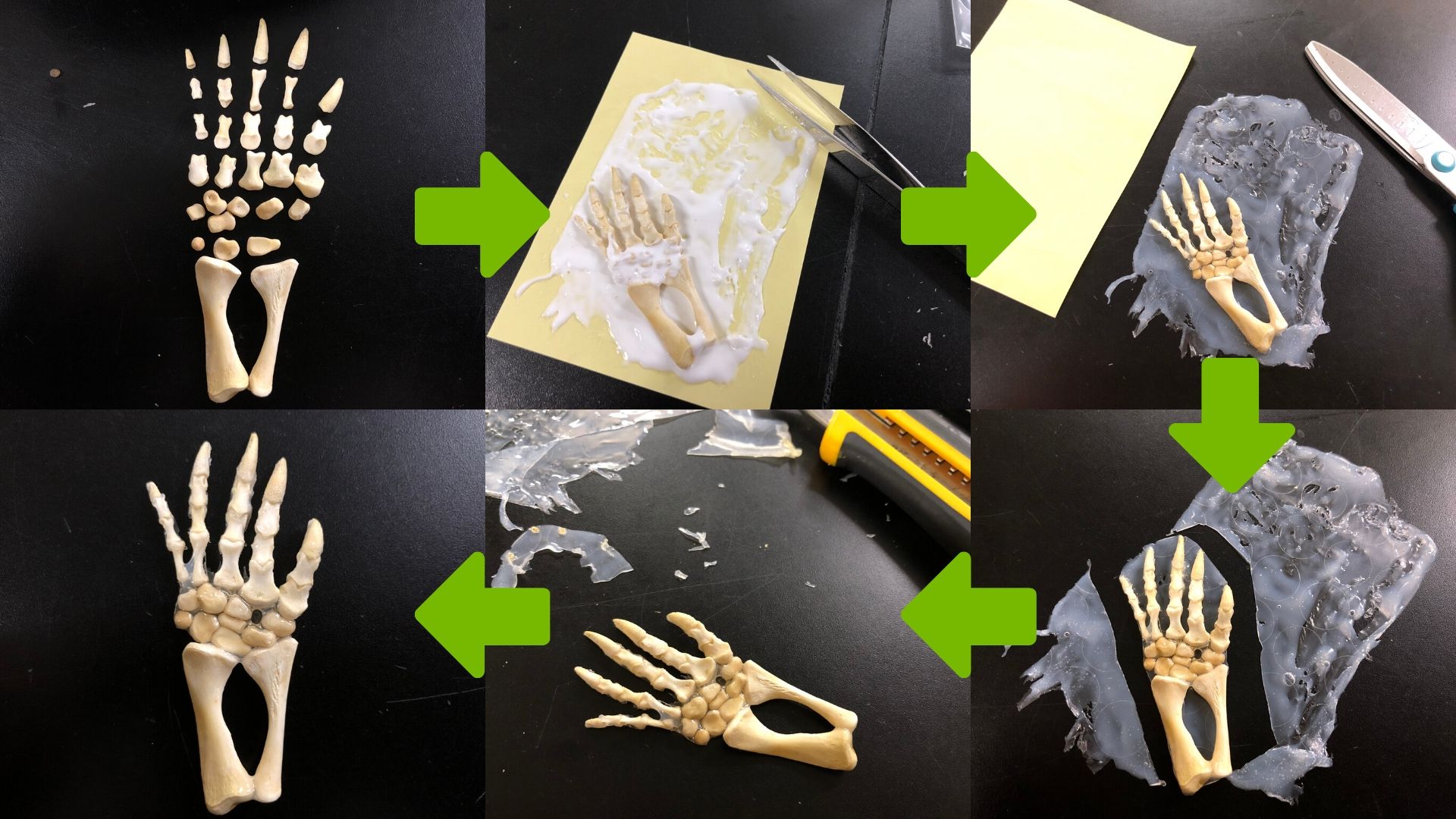

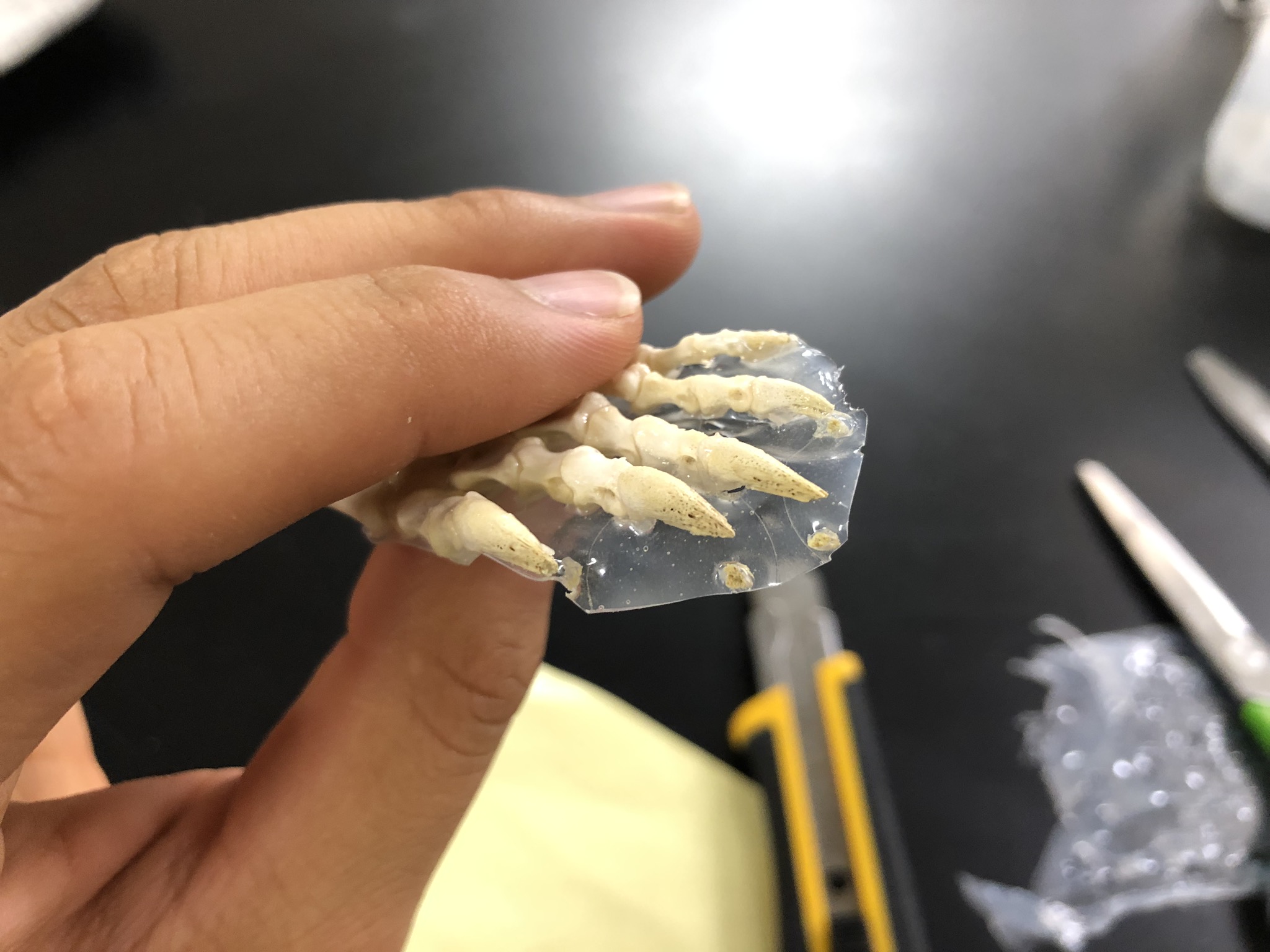

細かい骨がある部位は「ボンドシート」を用いて固定する

前肢(左)

前肢(左)水をはじくタイプのシートにボンドを2mmほど厚塗りして、その上に細か骨を並べていきます。

丸一日乾かしたらシートから剥がし、ハサミやカッターで余分な部分をカットして完成です。

自分は研究室にあったメスを使用したので、細かいところまできれいに余分なボンドを取り除けました。

注意点:爪先は弱いから剥がすときに欠けてしまう

剥がすときに気づいたのですが、もろくなっていた爪先がボンドに引っ張られて欠けてしまっていました。

対策としては、ボンドシートに骨を置くときに爪先の部分はボンドの外にはみ出すようにしておくことが挙げられます。(右の前肢はそれでキレイに作れました)

.jpg) 前肢(右)

前肢(右)指先の部分はあらかじめパーツをくっつけておくと崩れにくいのでおすすめです。

これが左の後肢です。手根骨の位置も概ねあっていますが、正確ではないのであしからず

後肢(左)

後肢(左) 後肢(右)

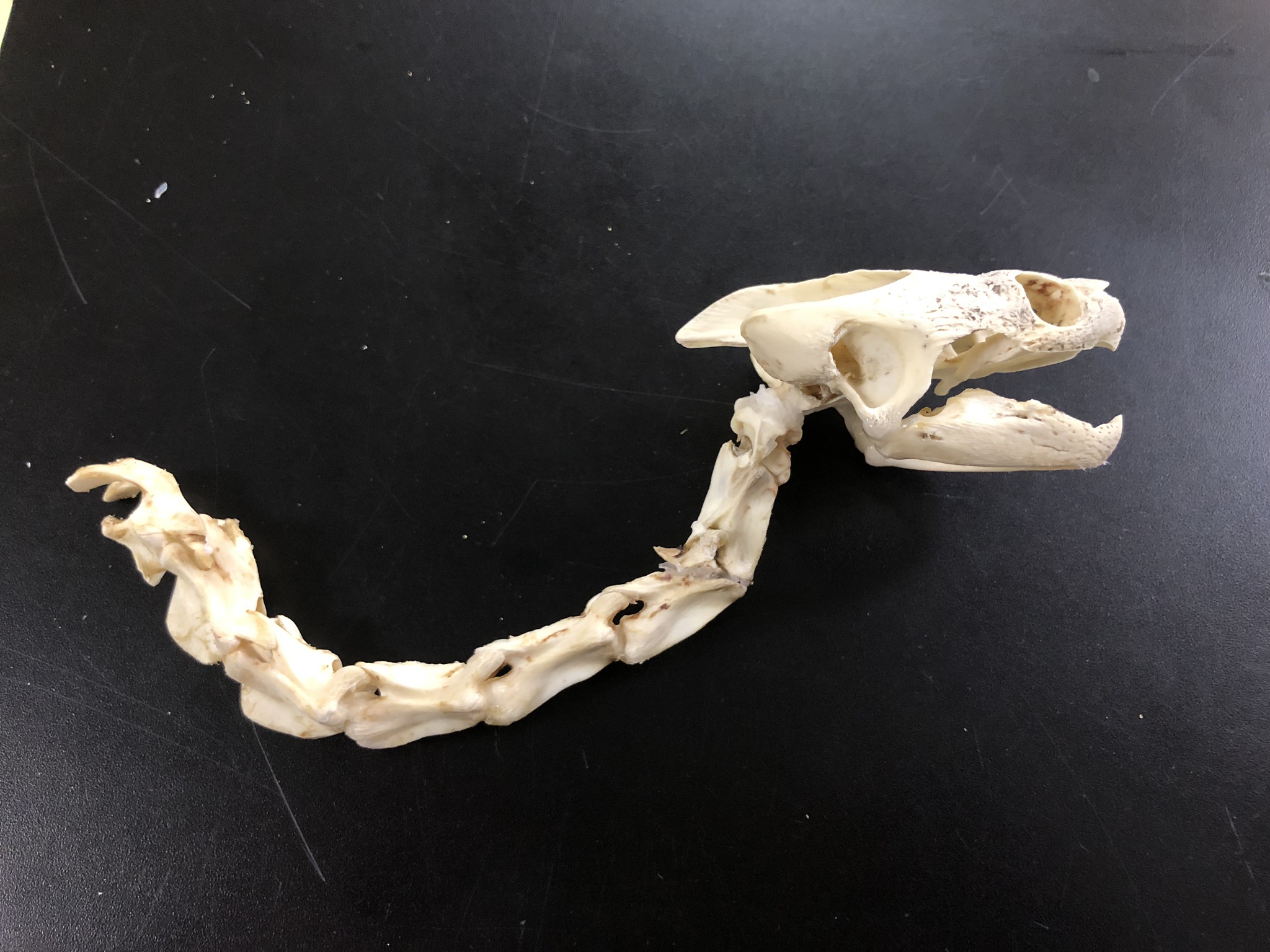

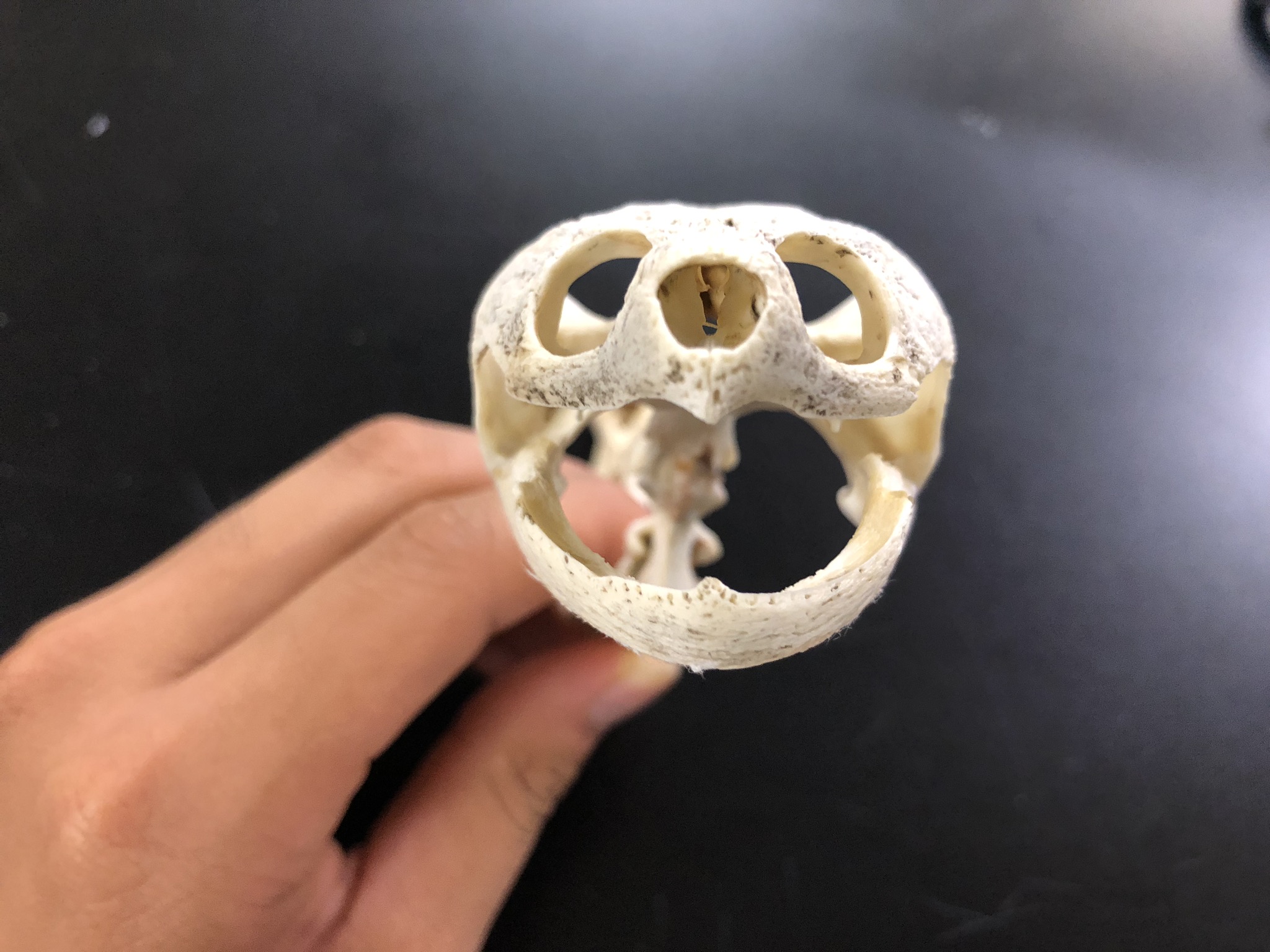

後肢(右)【手順➄】ボンドで組み立てる(頭部)

下顎をくっつける際はティッシュを噛ませて空間を作ると、固まった時に口が半開きになって良い感じになります。

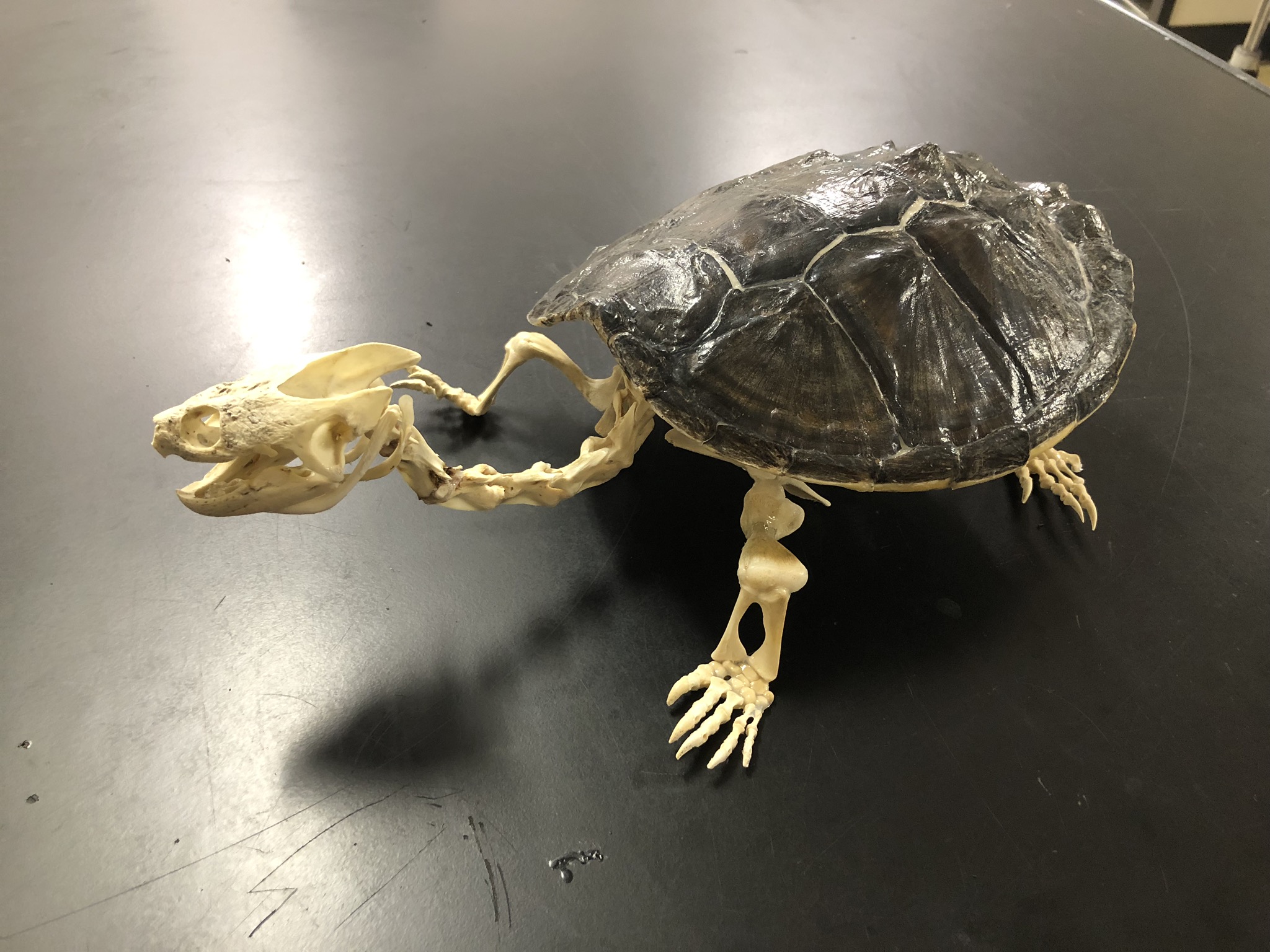

【手順⑥】パーツが揃ったら全てをくっつけていく

手足のパーツはある程度まとまってくっつけておくと、最後の組み立てがしやすいです。

ボンドを付けただけだとあまりに不安定なので、隙間に新聞紙の塊をはさんでボンドが固まるまで待ちましょう。

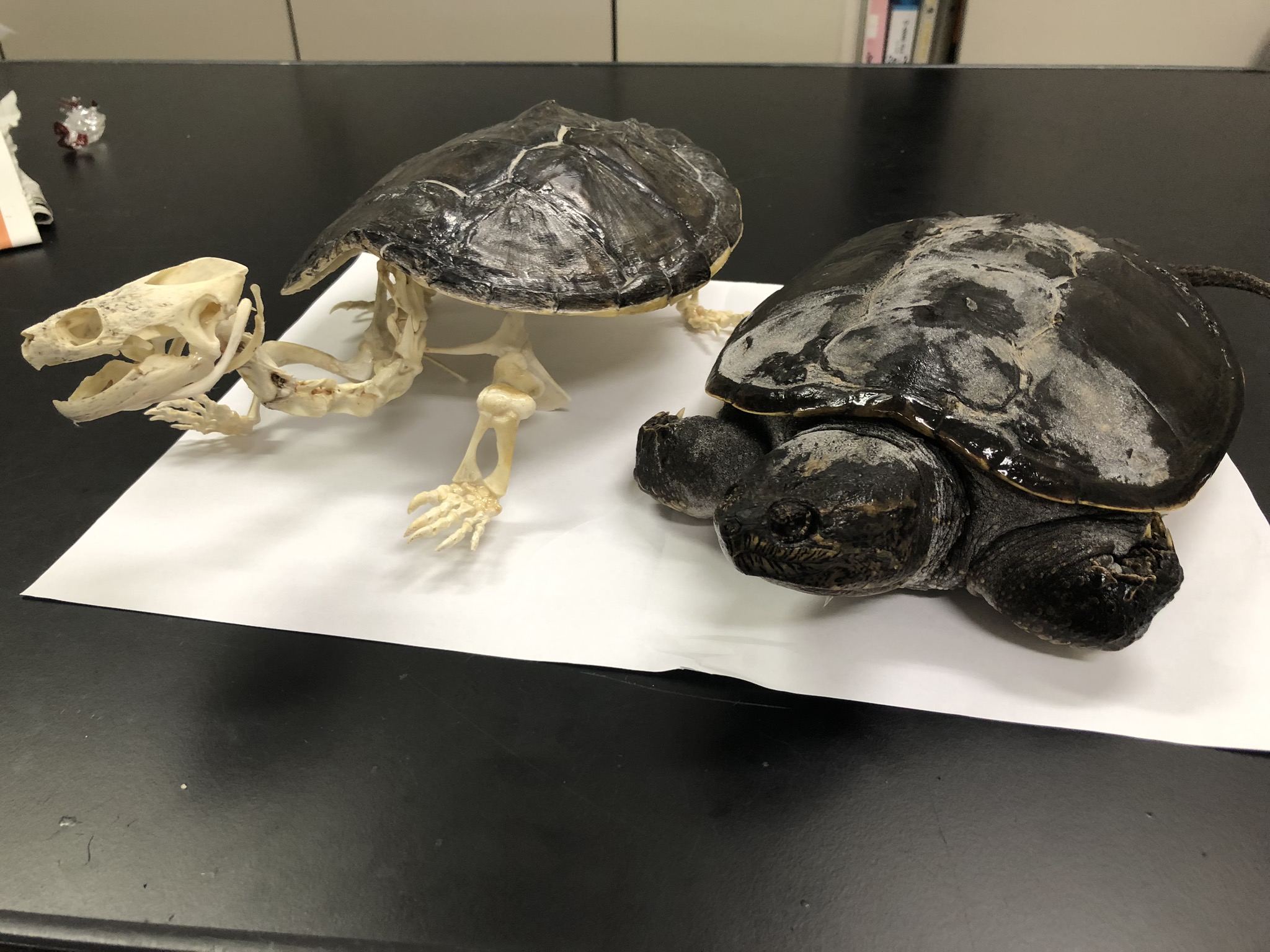

完成!

全身骨格標本の方は支えが無いと手足がグニャっと曲がってしまうので難しい。

しっかり標本を自立させたい方は針金や木の支えなどを作るといいかもしれません。

以下のサイトが参考になると思います。

最後に

今回は、カミツキガメの全身骨格標本の作り方について解説しました。

途中で手根骨を失ってしまったり、爪先が欠けてしまったりと色々とずぼらな部分が目立つ結果となりましたが、なんとか形にはできたのではないでしょうか。

骨格標本系の情報はあまりネットにも上がっていないので、他の人が同じようにカミツキガメの骨格標本を作る際の参考にしていただけたら幸いです。

おわり

Awesome post! Keep up the great work! 🙂